-

关注微信

-

联系电话

近日,南京医科大学党委书记兰青、校长胡志斌与常州市委书记王剑锋、市长周伟会晤,就进一步深化校地战略合作进行会谈。

会见中,兰青表示,在双方的共同努力下,常州医学中心和常州校区建设快速推进,高层次人才引进、高质量科学研究、高水平学科建设和校区基本建设等取得重大进展,迈上了新台阶。王剑锋强调,要坚决按照省政府常务会议精神和市校共建协议要求,统筹组织好市校区资源要素,全力以赴保障常州校区2025年9月份招生运行。这意味着,自2022年以来筹划建设的南京医科大学常州校区,即将成为现实。

据了解,常州校区是南京医科大学继五台校区、江宁校区后的第三个校区,是学校主校区之一。校区占地1066亩,总规划建筑面积39万平方米,是学校拓展办学空间、改善办学条件、优化发展布局,推进“双一流”建设的重要里程碑;校区规划入驻学生10000人,覆盖本、硕、博各层次学历培养。

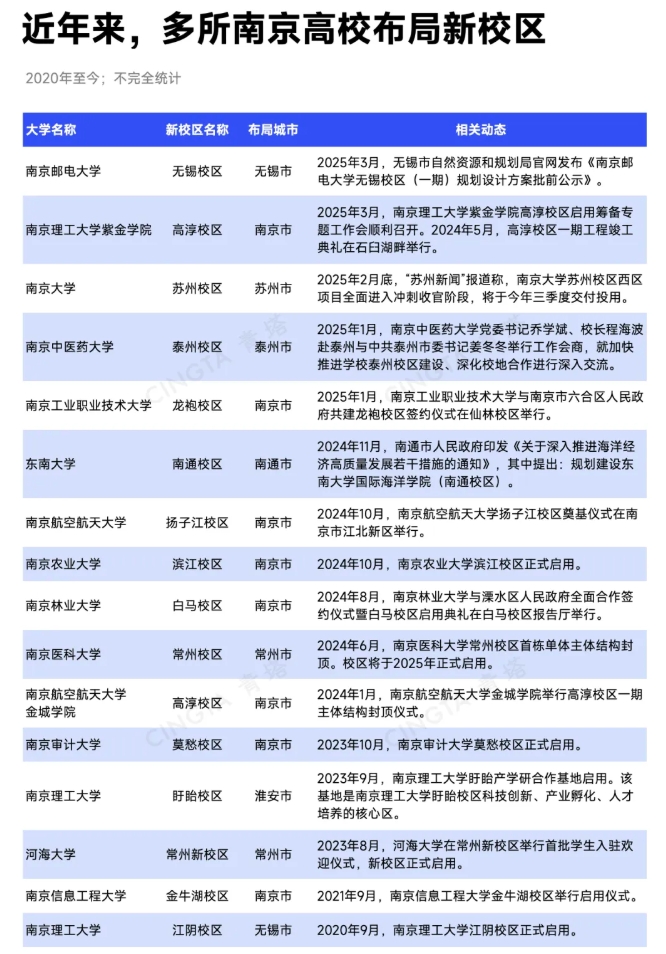

近5年来,南京众多高校纷纷从主城、江宁、仙林等向外延伸,更将新校区建到了苏州、无锡、常州、南通等城市,形成了新的发展格局。一场江苏省内的“高校大迁徙”,已经悄然铺开。

扩建与迁移

不止南京医科大学,过去一年里,已有多所南京高校陆续传出扩建或新建校区的相关消息:

2024年12月,南京理工大学汤山校区扩容项目通过南京市规划和自然资源局建设项目用地预审,迎来重要进展;再往前的10月,南京航空航天大学扬子江校区奠基仪式举行,新校区占地近400亩,包含学院教学楼、国际联合实验室等;同年4月,南京师范大学与六合区签订灵岩产教融合研创区合作共建协议……

南京航空航天大学扬子江校区奠基仪式

一批高校新校区则即将或已经落地:今年3月,南京理工大学紫金学院传出即将入驻高淳校区的消息;2024年10月,南京农业大学启用了位于江北新区长江之滨的滨江新校区;2024年8月,南京林业大学启用位于溧水南京国家农业高新技术产业示范区的白马校区,南京财经大学红山学院则启用了占地面积超过千亩的高淳校区……

2024年10月,南京农业大学滨江校区正式启用

除了南京市内“多点开花”,苏州、无锡、常州等地也迎来了多所南京高校。

被誉为“最强地级市”的苏州,在2023年7月迎来了南京大学苏州校区东区的启用,首批500多名本科生入驻。今年三季度,南京大学苏州校区西区将交付投用。

有着“太湖明珠”之称的工业强市无锡,在东南大学、南京理工大学等多所高校入驻之后,又于2023年7月正式牵手南京邮电大学,共建无锡校区;

毗邻南京的常州,在南京航空航天大学天目湖校区、河海大学常州新校区相继启用后,与南京医科大学签署了常州校区共建协议;

位于苏中核心的南通,则将迎来东南大学的落地。2023年12月,东南大学与南通市签署战略合作框架协议。除了在南通选址新校区,此次合作还包括了建好海洋高等研究院等合作载体和项目。

用地不足与省内布局

坐拥53所高校、13所“双一流”、60余家科研院所、近百名两院院士,南京,人杰地灵,是当之无愧的“高教第三城”。

而提起南京的高教资源聚集地,总是绕不开本世纪初高校大规模扩建形成的仙林和江宁大学城。其中,占地面积47平方公里的仙林大学城如今共汇聚了12所高校、20余万师生;规划面积27平方公里的江宁大学城,则入驻高校24所、在校师生30多万人。

然而,随着高校招生规模的不断扩大,办学条件日益改善,仙林、江宁大学城的建设容量渐显不足,成为制约高校发展的瓶颈。

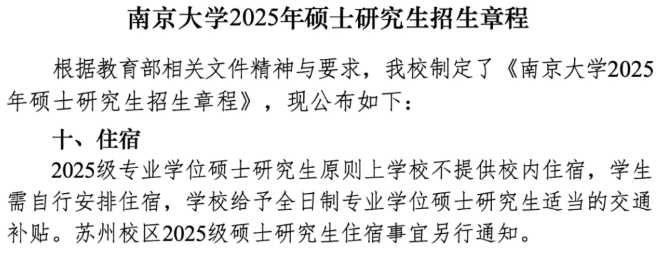

“随着研究生扩招,高校宿舍资源日趋紧张,一些学校原先4人住的宿舍,不得不容纳6人居住。”2024年江苏省两会期间,省政协委员、南京航空航天大学科学技术研究院常务副院长金科指出。

宿舍不够住,南京大学专硕研究生不提供校内住宿

他表示,近年来,江苏高等教育学龄人口持续攀升,目前在校大学生已达251.9万人,预计未来十年,江苏在校大学生将以年均8万人左右的规模迅速增长。但全省地方高校当前学生宿舍建筑面积缺口约330万平方米,学生宿舍资源面临很大压力。

拓展办学空间,走向郊区成为南京高校的共同选择。在本轮扩容中,南京高校纷纷布局高淳、溧水、六合等地的加入。与此同时,在省内其他地级市建设新校区,也备受南京高校青睐。这对于江苏优化省内高等教育布局、促进区域经济与教育协同发展,有着特殊的意义。

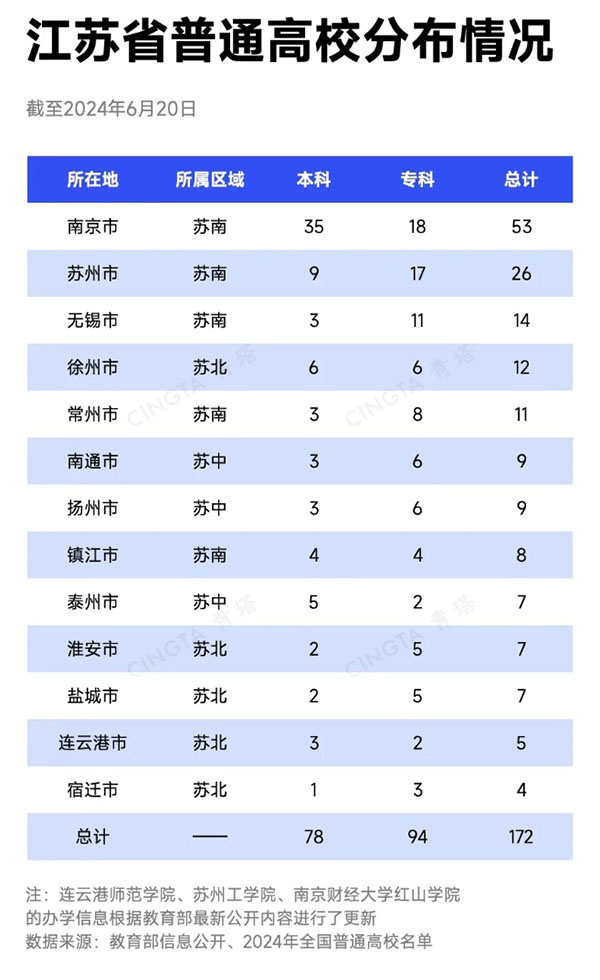

从总体上看,江苏的高教资源在全国稳居前列。细看之下,却只有南京市一枝独秀——

截至2024年6月20日,江苏共聚集了172所本专科院校,其中本科院校79所,专科院校93所,数量居于全国第二;2022年,江苏省共有16所高校、48个学科入选国家第二轮“双一流”建设名单,入选数量分别位居全国第二、第三。

而从具体的城市分布来看,其余省市与南京的高等教育资源,有着相当的差距。江苏的11所211高校里,南京占了8所,仅有的2家985也由南京包揽;10所部属高校,8所在南京;34所省属高校中,南京包揽了16所。此外,南京市聚集了35所本科高校,超过了全省本科数量的4成。

同样作为GDP万亿之城的苏州、无锡、常州和南通,当前的高等教育资源却仍难与其经济发展水平相匹配。除苏州外,其余3市的本科高校数量均只有3所,不足南京的十分之一。为此,近年来,无锡、常州等地陆续发力,不断引进省内高校建新校区。

与产业相结合

拓展办学空间外,南京高校的迁移,也与学校的未来发展与产业的流动方向密切相关。

以南京大学苏州校区为例,区别于本部的专业设置,该校区紧扣苏州产业创新集群发展需要,布局了“人工智能与信息技术、功能材料与智能制造、化生医药与健康工程、地球系统与未来环境、数字经济与管理科学”五大学科群,为区域经济发展注入新动能。

南京大学苏州校区

而在已有明故宫、将军路、天目湖等校区的基础上,南京航空航天大学决定再建国际创新港,并在去年9月将航空学院迁到了六合区。入驻当天,学校多功能轻量化材料与结构工信部重点实验室同步揭牌,该实验室将以航空航天、国防军工、生命科学等领域的重大需求为导向,进行相关科技攻关。

2025年4月,南航与六合区举行南航国际创新港建设工作联席会

六合区相关负责人说,航空航天是当地重点谋划的未来产业。截至2024年,3年来,该创新港依托自身的科技创新能力、人才资源及与众多企业的产学研合作,已为地方引入了一批航空航天产业关联项目,集聚各类高端人才150余名。

河海大学的新校区发展同样契合着当地的产业。近年来,常州新能源发展突飞猛进,构建了动力电池、新能源汽车、光伏、智能电网四大千亿级产业链,聚集了宁德时代、比亚迪、理想汽车等3000余家新能源企业,动力电池产销量占全国1/5,新能源汽车产业链完整度达97%,光伏产业覆盖全产业链。目前,常州已成为长三角唯一实现“新能源生产-储能-应用”全场景覆盖的城市。

面向碳中和国家战略和常州的“新能源”产业发展,河海大学常州新校区布局了机械、计算机、信息、电气、人工智能、新能源、材料、金融、生命科学等学科。校区还将重点发展新兴学科,形成新兴交叉学科集群,成为自主创新、产学研相结合的校地融合发展新兴示范区。

2023年8月,河海大学常州新校区启用

目前,河海大学参与共建能源领域国家技术创新中心——国家风力发电技术创新中心落户常州校区,并与华能集团合作投资3.3亿共建水风光储多能互补与并网运行科学平台,在助力常州打造“新能源之都”建设的同时,也为学校发展提供了新动能。

“区域要发展、产业要升级,发挥高校学科优势、转化高校科研成果和依赖专业人才支持必不可少;同时,高校要想做‘真学问’、研究‘真问题’,也必须‘把脚伸到车间来’,‘跟着产业跑’。”南京大学城市科学研究院胡小武教授这样指出。

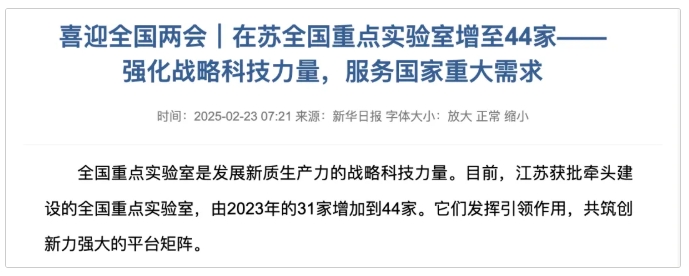

眼下,蓬勃发展的高等教育,已经赋予了江苏过人的整体竞争力和创新能力:

2024年,江苏省万人发明专利拥有量达74.51件、连续9年保持全国省区第一;累计获批牵头建设的全国重点实验室,已由2023年的31家增加到44家;科创板、北交所上市公司分别达111家、48家,保持全国第一……

未来,随着省内高教资源差异的缩小和高等教育不断赋能地方产业,两条腿走路的江苏,或许还将走得更稳,更久。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信