-

关注微信

-

联系电话

学术型硕士招生,在多所高校数个专业陆续按下停止键。

日前,厦门大学医学院发布《关于调整2026年硕士研究生招生专业和考试初试科目的公告》,自2026年起暂停招收1005中医学学术型硕士研究生。西南大学农学与生物科技学院也发布公告,从2026年起不再招收微生物学专业(代码071005)学术型硕士研究生。哈尔滨工业大学电子与信息工程学院自2026年起,停招电子科学与技术(代码0809)硕士研究生。同济大学经济与管理学院自2026年起,工商管理学、应用经济学不再招收学术学位硕士研究生。

除了统招中学硕的招生在减少外,研究生推免环节的学硕名额也变得十分“紧俏。”

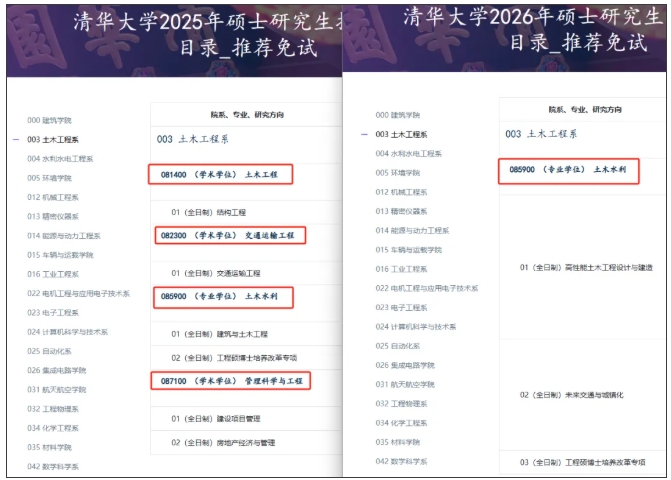

6月27日,清华大学发布了《2026年硕士研究生招生专业目录_推荐免试》,与2025年的推免目录对比可以发现,多个专业的学硕确认停招,其中理工科类专业涉及最多。

例如,土木工程系取消土木工程、交通运输工程、管理科学与工程学术学位,计算机科学与技术系取消计算机科学与技术硕士学术学位,化学工程系取消材料科学与工程、化学工程与技术硕士学术学位。相较于理工科,人文社科类受到的波及比较小,硕博推免招生目录基本无变化。

同一天,哈尔滨工业大学也发布了《关于2026年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生报名的通知》,明确“我校学术学位硕士研究生原则上全部纳入硕博贯通培养体系培养,在硕士入学第二学期即可开展博士生阶段的师生互选。”这意味着,学硕的培养将更倾向于与博士阶段进行贯通。

随着高校纷纷对学硕招生做出调整,硕士研究生培养趋势正在转变。

学硕收紧,专硕扩招

学硕招生的收紧其实早有预兆。

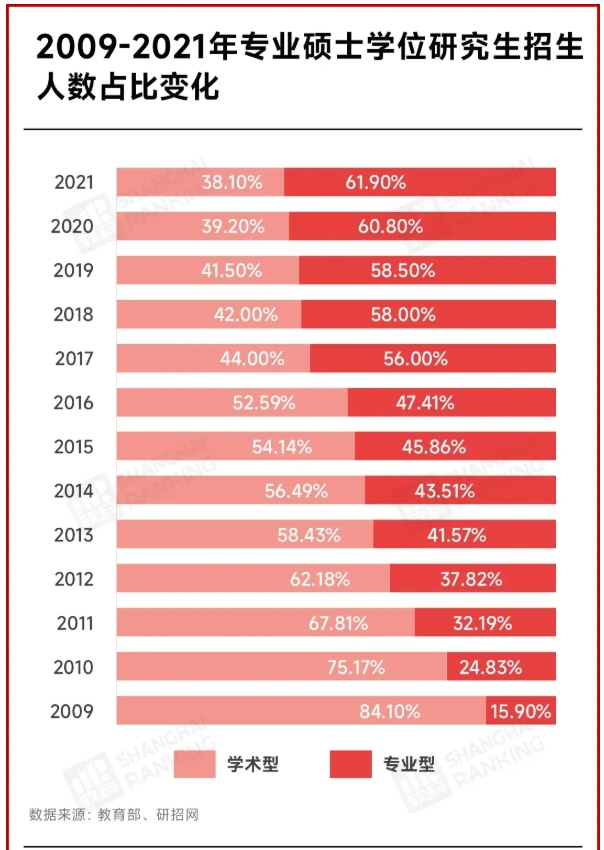

从2009年起,我国开始调整研究生培养结构,在相关政策的推动下,硕士研究生招生总人数中,专硕招生人数增长明显。

公开数据显示,2017年专硕招生人数40.2万,首次超过学硕,成为研究生教育主体,此后专硕招生规模呈现“力压”趋势。

2020年9月,教育部公布《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》,明确到2025年,以国家重大战略和社会重大需求为重点,增设一批硕士专业学位类别,将专硕招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的2/3左右。

同年,教育部扩大硕士研究生招生规模18.9万,也体现出较明显的侧重,扩招向临床医学、公共卫生、人工智能等专业倾斜,以专业学位培养为主。

2024年3月,教育部发展规划司司长郭鹏在新闻发布会上指出,要稳步扩大研究生人才培养规模,增加专业学位研究生招生规模,加强工程技术领域高层次应用型领军人才培养。到“十四五”末,专硕招生规模将约占硕士招生总规模的三分之二。

未来的研究生教育,或将成为专硕的主场。

专业学位,同步增长

人才培养结构历史性的调整,也带来了学科专业设置的转变,专业学位正在“崛起”。

2023年12月,教育部发布《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》就再次强调,专业学位坚持需求导向,新增硕士学位授予单位原则上只开展专业学位研究生教育,新增硕士学位授权点以专业学位授权点为主。而这一改革方向,在最新的新增博士硕士学位授权审核结果中得到体现。

2024年7月,《新增博士硕士学位授权审核专家核查及评议结果公示》发布,新增831个博士学位授权点和1924个硕士学位授权点。其中,新增专业学位硕士点1566个,占比约80%,远超学术硕士学位授权点。

将时间线再拉长一些来看,总体上,专业学位授权点总数由2012年占学位授权点总数的37.6%提升至2022年占比44.2%。学位授权点审核在专业学位研究生结构与规模上,充分适应了社会的现实需求,专业学位硕士点数量获得了快速增长。

学硕如何破局?

尽管部分高校缩小甚至取消了部分学硕招生,但并不意味着学硕没有存在的必要,未来研究生教育的发展将呈现多元化趋势,不同学位类型会并存。

但在目前的发展中,学硕也面临一些“困境”。例如,我国仍将学术型硕士定位为一种具有独立就业导向的学位,而非博士预备阶段。当前大量学硕的选拔、培养和就业,事实上都与博士培养衔接不够紧密。

以2023年为例,我国共招收博士生约13.5万人。其中,硕博连读占比约35%,年招生量约4.7万人;本科直博占比约12.5%,年招生量约为1.7万人;普通招考(硕士毕业后考博)占比约52.5%,年招生量约为7万人。同时,当年学硕招生数量约为27.4万人。可见,硕博连读和本科直博已成为重要路径,尤其头部高校更倾向于贯通式培养。

这在某种程度上突显了学硕的“尴尬”位置,也进一步掩盖了学硕作为高层次学术人才培养过渡学位的应然价值。

对此,浙江师范大学高质量教育发展研究院教授刘爱生认为,在新形势下,应在政策层面重构学术型硕士的定位,明确将学硕定位为“博士教育的过渡阶段”,而非具有独立就业导向的学位。在此定位下,学术型硕士可理解为“试错阶段”,为学生提供3年时间探索学术兴趣,避免直接攻读博士学位的盲目性。

再次,建立学术型硕士点退出机制。例如,对于连续两年出现招生不足,或就业率持续低于警戒线的现有学术型硕士点,应实行减招或停招;对于导师数量不达标、生均科研经费低或缺乏科研产出的“双非”院校,则应予以限期整改或令其停止招生。防止院校为追求规模而盲目开设学术型硕士点,倒逼院校向应用型培养(如联合企业开设产业硕士)或特色学科(如服务地方经济的相关领域)聚焦。

无论是学硕还是专硕,都需要培养研究能力。有差异不代表对立,优化硕士学位研究生教育结构也决不能简单理解为增加专硕的招生比例。两者在明确培养目标的同时,理应凸显培养特色,共同为研究生教育的多元发展提质。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信