-

关注微信

-

联系电话

这个夏天,准备考事业编的应届生们,突然发现那扇原本敞开的门,正在悄悄关上。

7月4日,贵州省人力资源社会保障厅、省教育厅、省国资委联合印发《关于鼓励引导高校毕业生早就业快就业五条措施的通知》。

通知强调,要加大公开招聘具有基层工作经历人员力度,并进一步明确省属、市(州)属事业单位除公开招聘硕士及以上人员、按规定考核招聘及由组织、人社部门统一组织赴外引进高层次人才和急需紧缺人才外,公开招聘其他专业技术和管理岗位工作人员,从2025年起逐步从具有1年以上基层工作经历的高校毕业生中招聘,2026年招聘岗位比例应达到50%,2027年达到70%,2028年全面推广。之后,对确因工作需要的,经同级主管部门批准,可面向应届毕业生公开招聘,聘用后3年内须安排到乡镇基层锻炼2年。

没有工作经验的应届生进入体制内,似乎越来越难了?

工作经验,渐被偏爱

无独有偶,部分省市对拥有工作经验的往届生也格外“友好”,比如上海和河南。

上海市考从不专门设置应届生岗位,而是倾向于招有基层工作经历的人,即A类岗位。每年上海上千人的招录计划中,都有100-200人的招录计划仅限有工作经验的往届生报考,即往届生可报的岗位为100%,应届生反而需要和往届生同台竞争B类岗位。与上海市考情况相同的是河南与青海省考,去年限应届生的招录人数为0,限基层工作经历的招录人数分别为129和317人。

曾经的“零门槛”时代逐渐远去,如今越来越多的铁饭碗岗位,开始将基层工作经验作为重要的筛选条件。从招聘者的角度看,基层锻炼不仅能让年轻人迅速熟悉行政流程、增强执行能力,更能检验其抗压能力与服务意识,为后续更高层级的管理岗位打下现实基础。相较于只停留在书本与课堂的理论学习,有过基层历练的求职者,往往更“接地气”、更懂实际工作所需,也更容易融入编制系统内部的工作节奏。

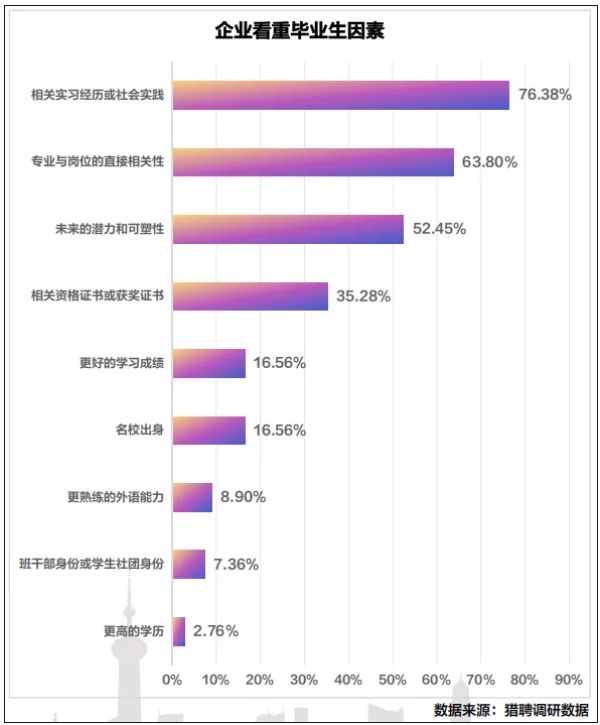

不止事业单位,企业也相对看重毕业生的相关实习经历或社会实践。猎聘调研数据发布的《2024届高校毕业生就业数据报告》显示,在选拔毕业生时,企业考察评价毕业生的因素较多,其中毕业生相关实习经历和社会实践是首要因素,其次是毕业生专业与岗位直接相关性,第三是毕业生未来的潜力和可塑性。

(图源:猎聘调研数据发布的《2024届高校毕业生就业数据报告》)

当“工作经验”成为入门前提,刚走出校门、尚未积累经验的毕业生,正面临比以往更高的门槛。那些原本被视为“稳定退路”的岗位,如今也开始“挑人”,应届生的就业困境,不再只是“选择难”与“竞争大”,而是在现实层层筛选中,被动退出了许多本可争取的可能性。

“应届生”身份,失灵了?

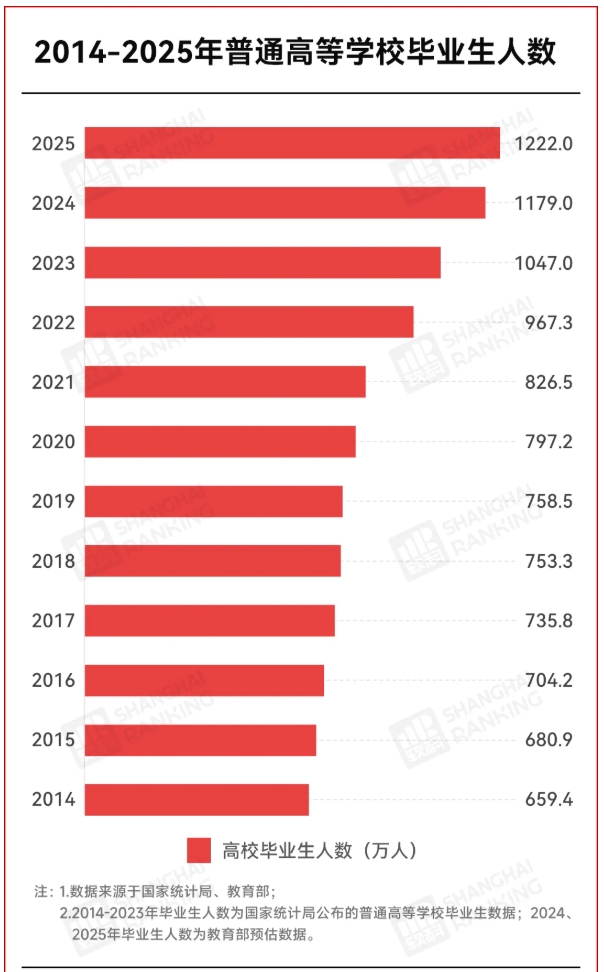

应届毕业生人数正在逐年攀升,据统计,2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人。

高校毕业生逐年增加,这是我国高等教育事业的进步,意味着我国正在迈向教育大国,也是国民受教育水平和综合素质不断提升的标志。但与此同时,毕业生就业问题渐显。千万应届生涌入劳动力市场,冲击本就严峻的就业市场,就业压力加剧。

而稳定,依旧是应届生找工作的主基调。对于毕业择业的关键因素,除了十分重要的薪资福利,“稳定性及安全感”也以66.05%的比例断层第二。可见,毕业生们更希望以稳定的工作和收入来源,提高生活质量和抗风险能力。

(图源:猎聘调研数据发布的《2024届高校毕业生就业数据报告》)

以稳定为诉求,“铁饭碗”工作便成为毕业生找工作的最优选。2024届高校毕业生最想去的机构分布统计中,有48.04%的毕业生希望进入央企、国企工作,人数占比遥遥领先;其次有20.55%毕业生的就业期望为进入政府机关、事业单位工作。

(图源:猎聘调研数据发布的《2024届高校毕业生就业数据报告》)

不过,与理想相反的是,随着高等教育扩招所引发的学历贬值迅速席卷整个就业市场,当大量毕业生集体涌入就业市场,市场对毕业生提出了更高的要求。在如此环境下,“应届生”想要一个稳定的“铁饭碗”,还有机会吗?

“铁饭碗”,从校园开始

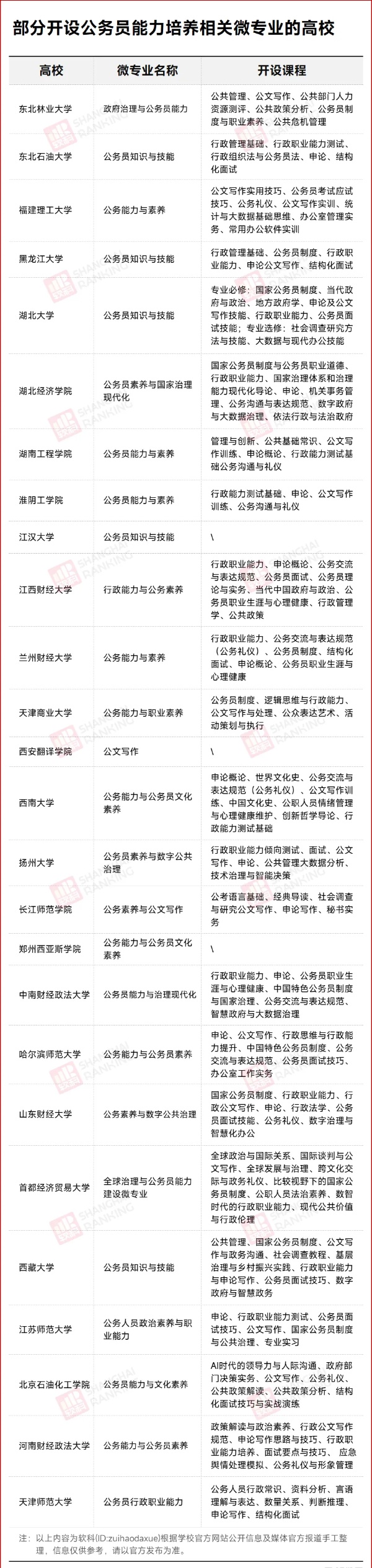

面对“考公难”,有些高校干脆“官方上岸”——开设起了专门面向公务员考试的微专业,从申论、行测到公共政策、政治素养,提前为有志进入体制的学生铺路。

由各高校开设课程可知,申论写作、结构化面试等这些以往只能在辅导机构学到的课程,正在成为大学里微专业的“必修课”。微专业学制通常为1年,且和动辄上万的考公培训费用相比,微专业按学分收费,大多数高校的学费不到2000,这无疑切中了大学生的“需求痛点”,对于有考公计划的学生而言,相当有吸引力。某高校曾表示,公务员微专业在校内广受欢迎,学生报名踊跃。

“应届生”身份焦虑,减少

高校应届生因为“初出茅庐”,在多数情况下依旧是就业优待的“香饽饽”。而这一身份的时间限制,成为一把双刃剑。不少人心中那份因失去应届生身份而引发的就业焦虑,仍有向上的苗头,甚至出现不少大学生主动延毕的情况。

为了缓解这一社会焦虑,这几年,“取消应届生概念”的声音不断出现。全国政协委员、上海市政协科技教育委员会副主任胡卫呼吁取消应届生身份,“短期可适当延长高校毕业生择业期,而长期要逐步取消高校毕业生择业期政策。”中国教育发展战略学会学术委员陈志文撰文指出,“应届生”这一概念对大学毕业生就业的保护价值越来越小,需要考虑适时退出。21世纪教育研究院院长熊丙奇认为,应当逐步淡化应届生身份的标签,看能力不看毕业时间。

不少省份相继发力,逐步放开了对应届生的身份限制,将其与考公考编的资格“脱钩”,有力打消了学生的应届生身份顾虑,给他们带来喘息的机会。

2024年9月,上海市人力资源和社会保障局等五部门发布了《关于优化调整高校毕业生参加本市招考(聘)工作有关事项的通知》,明确提出:本市事业单位、地方国有企业、在沪央企应将岗位向毕业证书落款年度2年内(含毕业当年度)的高校毕业生开放,不对其是否有工作经历、缴纳社保作限制。

同时,山东、湖南、贵州、广西等多地人社部门发文放宽应届生身份的认定标准,相关调整主要聚焦于两方面,一是延长应届生“保质期”,明确该群体为近2至3年内毕业的高校生;二是有过工作经历和缴纳社保情况不再作为应届毕业生的否定项。此举旨在破除普遍存在的“交了社保就不算应届生”等不成文规定。

面对现实的不确定,应届生的路似乎变得更长了。但每一代年轻人都有自己的“难”,也都有自己的出路。无论是通过技能培训等方法提前布局,还是政策层面逐步放宽的身份限制,都在说明:改变正在发生,机会也仍在酝酿。

而在此之外,主动去实习、积累经验,才是最能掌握在自己手中筹码的办法。与其焦虑于“铁饭碗”的门槛,不如以平常心步步为营,用时间和行动拓宽选择的路径。人生不只有一条通往稳定的路,在试错与成长中,每个人终能找到属于自己的发光坐标!

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信