-

关注微信

-

联系电话

“工作千千万,稳定第一关。”在就业压力和稳定诉求面前,被称为“铁饭碗”的公务员便成了无数大学生心中最稳当的就业选择。

据国家公务员局网站显示,2025年国考报名人数再创新高,共有341.6万人通过了用人单位的资格审查,通过资格审查人数与录用计划数之比约为86:1,几乎是“千军万马过独木桥”。

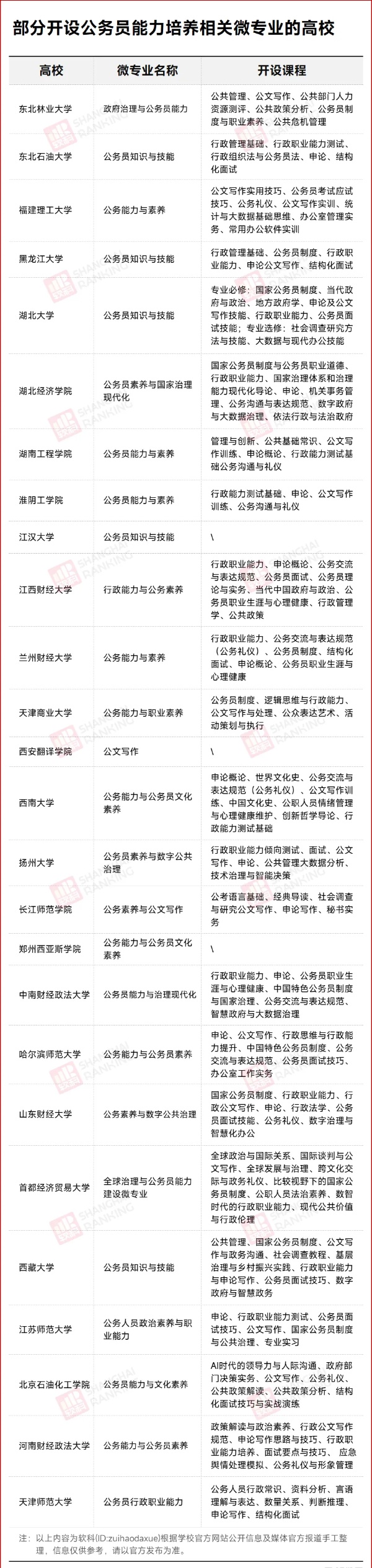

可见,“考公”这件事,已经不仅仅是自学刷题那么简单了。于是,有些高校干脆“官方上岸”——开设起了专门面向公务员考试的微专业,从申论、行测到公共政策、政治素养,提前为有志进入体制的学生铺路。

看似冷门的“微专业”,正在悄悄贴近学生最热的职业期待。

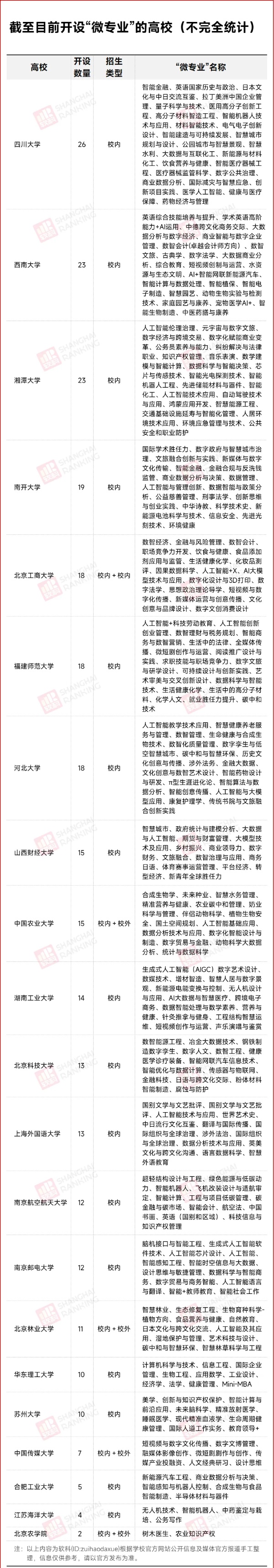

7月初,教育部表示,要围绕人工智能等重点方向开设“微专业”,提升就业能力。目前,全国高校共设置2025届毕业生修读的“微专业”2654个,修读毕业生7.4万人。调研显示,一批省属高校“微专业”就读毕业生去向落实率明显提升,超过八成参与“微专业”学习的毕业生表示,通过学习进一步提升了个人技能,为最终落实去向提供有效帮助。

被称为“能学到最时髦的真本事”的“微专业”,真的这么厉害?

微专业,“微”在何处?

今年以来,国家曾多次强调“微专业”建设的重要性。3月,中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》,其中把“支持高校针对社会急需紧缺技能开展‘微专业’建设,增强学生就业创业能力”纳为“扩大基础民生服务普惠性”的措施。同月,教育部部署开展2025届高校毕业生春季促就业攻坚行动,通知中进一步要求,各地各高校要加强学生就业能力培训,“聚焦人才市场急需,建设一批大学生职业能力培训中心,指导高校联合企业开设1000个微专业和1000个职业能力培训课程。”

国家大力支持的“微专业”,究竟是什么?

“微专业”是近年来各高校探索出的一种新的人才培养模式。具体来说,就是在本专业课程学习之外,由学校各院系围绕某个特定学术领域、研究方向或核心素养,提炼开设的一组课程。“微专业”既可面向在校学生,拓宽他们的知识面,提升综合素养和就业竞争力;也可面向职场人士,助其有针对性地提升能力。

从定位开始,微专业便已经初步显现出区别于传统专业的轮廓,比如开设数量少、所修课程少、专业课时少、学分少等等。但它之所以成为高校人才培养中的新选择,并不只是“小而精”,更在于它所具备的一些独特特点。

微专业的课程设置极具灵活性,高校可以结合自身学科优势和专业特色灵活设置多样化的微专业;不同领域及学科专业的教师可以自主组织教学活动,协同培养高素质复合型创新人才。

教学地点也不仅仅限于课堂之内,拿合肥工业大学来说,智能感知与机器人控制微专业是学校联合科大讯飞、深圳埃夫特等企业联合开设,学生不仅接受这理论教学,更有参与实践训练的机会,校企联合式培养,大大提升了运用理论解决复杂工程问题的能力。

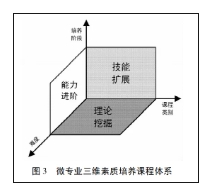

(图源:崔玉荻:《新工科视域下微专业建设路径探索》,南京理工大学学报(社会科学版),2023年6月第36版第3期)

另外,“微专业”招生的范围同样开放,中国农业大学、北京林业大学和北京农学院,除了在校内招收学生之外,都把对课程感兴趣的社会人士纳入招收范围;北京工商大学的AI大模型技术与应用微专业也同时面向良乡高教园区兄弟院校开放招生。

让学生有机会参与企业发展,让上班族得以重返校园。这种开放性,为微专业赚够了人气!

因校制宜,各显其能

2021年,浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学、南京大学首倡,并联合同济大学、华为、百度和商汤在上海成立新一代人工智能科教育人联合体,发布了创新性人工智能人才培育项目——AI+X微专业,探索校企深度合作新形式。自第一个微专业开设至今,不少高校围绕自身优势和学生需求,积极推进微专业的建设与实践,形成了各具特色的探索路径。

专业对接产业,校园面向职场。根据产业所需,部分高校也对微专业进行了进一步细化。

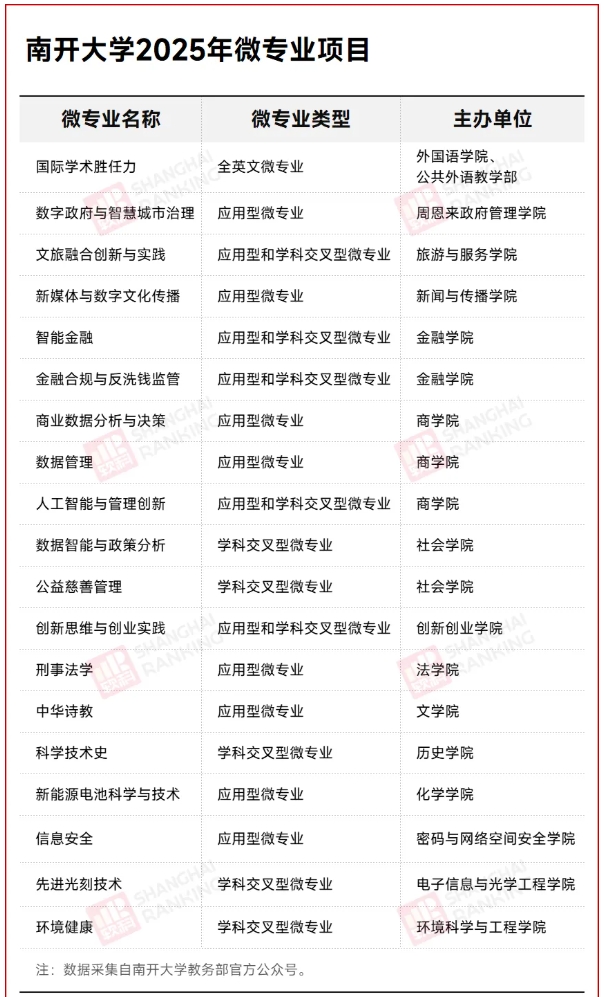

南开大学在今年6月底发布了2025年开设的“微专业”项目,并把“微专业”大致划分为三类:应用型为专业、学科交叉型微专业、全英文微专业。

应用型微专业,指面向经济社会发展需求,增强学生解决现实问题的能力和提升学生综合竞争力为目标,使学生掌握相应的应用技能和方法,提升人才培养与社会需求的匹配度。学科交叉型微专业,是围绕某一跨学科领域或行业发展方向开设跨学科课程,助力学生适应学科交叉融合创新发展的趋势,增强学生解决跨学科复杂问题的能力,培养复合创新型人才。全英文微专业,是培养学生在国际学术领域互学互鉴、追踪国际学术前沿的能力。同时,拓宽学生国际视野,提升其跨文化交流能力和全球胜任力。

学科交叉融合,成为微专业的优势所在。河北大学建设三类微专业,分别为急需紧缺型7个,应用技能型5个,交叉学科型6个;山西财经大学把微专业分为学科交叉融合、职业发展、面向产业和前沿技术四类……

技术、产业和学科的融合,既可以满足学生个性化发展,也可以促进学生专业素养和职业能力的发展;而学科专业的融合,经过多学科交叉所形成的具有综合性、复杂性、系统性及融合性的知识构成微专业课程的核心内容,融合不同学科专业的课程构成微专业课程体系,跨院校、跨学科、跨专业、跨班级的师生共同进行教学、学习、研究和实践,旨在更深层次、更大范围上进行系统设计和规划。

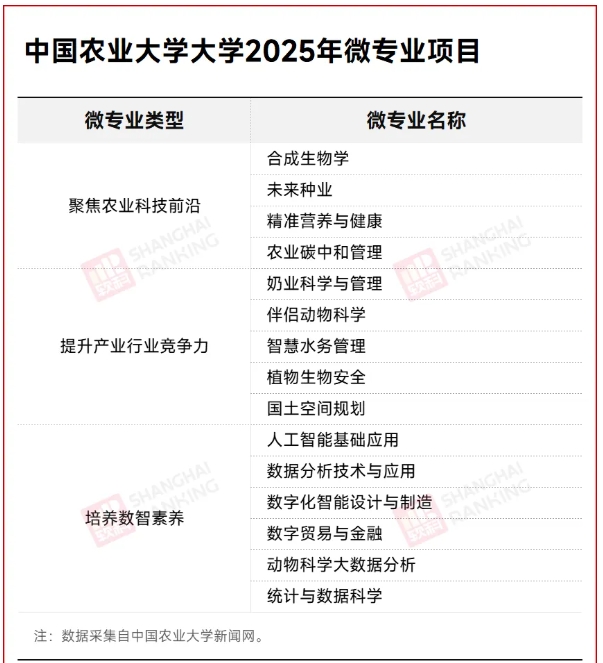

在对标产业应用分类的同时,“微专业”的分类也更凸显学校自身的办学优势与特色。作为以农学、生命科学、农业工程和食品科学等学科为特色和优势的研究型大学,中国农业大学经过两轮建设,目前已有15个微专业涵盖多个前沿且实用领域,主要围绕聚焦农业科技前沿、提升产业行业竞争力、培养数智素养三方面展开。

聚焦农业科技前沿的合成生物学微专业旨在推动生物、信息、计算机、工程设计等学科的融合交叉,主动应对生物技术革命和产业变革的挑战,服务国家战略,培养具备创新能力的实用性复合人才。农业碳中和管理微专业采用春、秋两个学期进行授课,从“知-懂-用”三个层次建立课程,包括中国农业食物系统与2060碳中和目标、农业可持续生产、农产品低碳供应链管理、碳交易理论与实践、碳汇核算与计量和碳足迹计算与低碳体系构建六门课程。通过灵活、专业、系统的模块化教学,学生将获得在农业碳中和管理领域所需的综合知识和实际操作技能,并学习如何评估和管理农业碳排放,为农业可持续发展做出贡献。

而培养经济管理人才出名北京工商大学也充分利用其优势,开设包括数智经济、金融与风险管理在内的多项经济类课程。食品(含保健食品)添加剂与安全作为学校的优势学科,也开设了相应的微专业课程提供给全校的学生。此外,AI大模型技术与应用微专业除了面向北京工商大学大二、大三的全日制在校学生之外,还面向良乡高教园区兄弟院校开放报名。

可以看出,各高校在微专业的设置上不仅紧贴时代需求,也充分融合了自身的学科优势与办学特色。无论是面向前沿技术,还是服务行业发展,微专业正逐渐成为高校人才培养体系中的有益补充,展现出灵活而多元的可能性。

教育的本质,从来不该被固定的课程框架和专业壁垒所限制。知识的边界在不断拓展,人才的需求也在持续变化。在这样的背景下,微专业以更灵活的形式回应时代呼唤,它所带来的,不只是学习内容的更新,更是一种学习方式和教育观念的转变。它让学生可以跨出主修的围栏,去探索真正感兴趣的领域,也让大学不再是封闭的象牙塔,而是与世界联通的知识共同体。

好的大学没有围墙,微专业正是通向开放、自由、多元教育的一个入口。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信