-

关注微信

-

联系电话

同济大学中德工程学院是中德合作交流示范性办学机构,学院设机械电子工程、汽车服务工程、建筑电气与智能化三个专业,均为行业新兴专业。接下来跟随易单招网小编一起了解相关专业实力、培养特色以及就业前景等信息。

同济大学中德工程学院创建于2004年,是中国教育部与德国联邦教科部共同倡议、直接指导和支持的中德科学与文化合作交流示范性办学机构。学院将德国先进的工程教育理念和模式与中国国情相结合,聚焦智能制造、新能源汽车与智能网联技术、智能建筑与智慧城市及“碳中和”技术领域,培养具有前瞻性交叉思维,能助力产业升级和创新发展的国际化一流工程人才。

作为中德合作交流示范性办学机构,学院师资由69%的中国教师和31%的德国教师组成,拥有5名国家外专局特聘教授及超过150人的德国专家库组成的教学科研团队,在国内中外合作办学领域发挥着引领作用。

中德工程学院是国内唯一获德国教研部连续20年资助的教育合作机构,是中国教育部和德国联邦教科部在高教领域合作的标杆和引领性项目,多次在中德两国政府间战略文件中被点名褒奖:

在2014年李克强总理和默克尔总理共同签署的《中德合作行动纲要》中,学院被誉为中德高等教育合作的成功典范;

在2015年、2016年德国教科部和中国科技部先后发布的《中国战略》以及《德国战略》中被誉为中德教育和科技合作的范例;

2018年中国教育部和德国教研部在两国政府磋商期间发表联合声明,再次强调对学院的支持及在系统中和规模上拓展对该机构的建设;

在2020年德国外交部发布的联邦政府最新的“印太政策纲领”中被誉为德国“外交科技政策的灯塔项目”。

在2021年德国联邦教科部(BMBF)对学院的评估报告中,学院被视为应用科学领域国际高等教育合作的一个充满活力、组织良好、表现出色的灯塔项目。

机械电子工程专业是跨电气电子、机械制造和计算机科学等领域,厚基础、宽口径的综合性专业。专业研发面向先进制造,结合人工智能技术、自动化和数字化技术、借鉴德国工业4.0的理念重点在智能机电控制、具身智能、机器视觉、3D打印、大语言模型在工业场景的应用等方面形成特色。

其机电系统方向旨在培养掌握扎实的机械电子领域基础理论,具有跨机械、电子、控制、计算机等多元学科知识结构,掌握基于信息和控制技术的智能制造系统集成能力,同时具有社会责任感、国际视野和团队领导能力的复合型创新人才。毕业后可从事人工智能及其应用、先进制造业等相关行业的研发和管理工作,也可在人工智能、电子与信息、机械等领域继续深造和研究。

其智能制造管理方向对接德国经济工程专业,符合现代制造业流程科学管理的系统工程人才培养,结合工业4.0进程,应用数字化、智能化技术以及系统工程理念,规划并实施对现代制造业采购、生产、销售、物流、投融资、财务、人力资源、创新及战略发展等领域科学管理方面的系统工程人才培养。

升学去向:慕尼黑工业大学、卡尔斯鲁厄理工学院、斯图加特大学、苏黎世联邦理工学院、伯克利大学、卡内基-梅隆大学、剑桥大学、帝国理工大学、东京大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、香港大学、北京大学、清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、同济大学等QS前20、QS20-50、国内双一流高校。

就业去向:西门子、博世、戴姆勒奔驰、库卡、SAP、采埃孚以及华为、中国航空工业集团、中国电子科技集团、大疆、浦东机场、百度、字节跳动、同济大学等国内外知名企事业单位。

汽车服务工程专业是由人工智能、车辆工程、电气工程、机械工程与管理科学等多学科交叉的新兴专业,面向中、德两国强大的汽车工业,依托丰富的德方合作高校工程教育资源,具有鲜明的同济特色。本专业始建于2004年,同济大学是国内最早开设此专业的高校之一,也是目前全国仅有的开设本专业的2所双一流大学之一。

专业发展和定位是以国际汽车新技术和现代服务业的重点和热点为导向,聚焦于人工智能驱动的智能化汽车服务产品开发、智能技术创新与系统管理。专业定位于培养智能网联汽车相关人才,在汽车基础控制模块、智能汽车系统(感知、决策和规划)和智能交通系统(多车协同、车路协同和交通规划)等方面建立了基于教学实验和校企合作的体系化科研平台。

升学去向:剑桥大学、慕尼黑工业大学、卡尔斯鲁厄理工学院、布伦瑞克工业大学、斯图加特大学、德累斯顿工业大学、达姆施塔特工业大学、亚琛工业大学、新加坡国立大学、香港大学、香港理工大学、上海交通大学、浙江大学、同济大学等国内外一流高校。

就业去向:大众、通用、上汽集团、戴姆勒奔驰、特斯拉、博世、联合电子、采埃孚、华为、同济大学等知名企事业单位。

建筑电气与智能化专业是以人工智能、电气工程、控制科学、能源动力为核心关键技术的新兴专业,形成了能源电气工程、信息科学工程、建筑机电工程为核心的专业课程体系。专业加强新一代信息技术、碳中和技术等新技术与能源行业、基础设施行业的融合人才培养,通过AI赋能和碳中和技术支撑,探索AI背景下能源、建筑“碳中和”人才培养模式,未来可在能源电力行业、智能装备行业、建筑机电行业深造和就业,引领我国智能应用、绿色低碳领域国际化人才培养。

产业升级“智慧”人才培养。增强能源与基础设施行业与新一代信息技术等新技术融合的人才培养,通过AI赋能城市更新与智慧能源,为建筑行业产业升级和新型智慧城市数字化建设更新提供人才支撑。

可持续发展“低碳”人才培养。融合德国“新能源应用与建筑节能”和“能源转型与电力市场”工程教育的绿色低碳优势课程,探索能源与基础设施“碳中和”人才培养模式,为建筑再电气化、新能源利用、能源互联网、智能配电网、电力市场、碳交易等绿色低碳发展提供人才支撑。

升学去向:慕尼黑工业大学、亚琛工业大学、柏林工业大学、德累斯顿工业大学、斯图加特大学、美国西北大学、伦敦大学、英国诺丁汉大学、九州大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、香港科技大学、香港理工大学、密歇根安娜堡分校、复旦大学、浙江大学、同济大学、哈尔滨工业大学等QS前10,QS前10-50,国内双一流大学。

就业去向:西门子、博世、德国电网、德国EnBW能源集团、德国电网运营商Tennet、法能(ENGIE)、国家电网、国家能源集团、华润电力、华为数字能源、阿里巴巴、迅达电梯、施耐德电气、妥思空调、欧姆龙、江森自控、宝钢、上海电气、上海燃气、上海交运、建科院、上海申能、中建、国家电投、同济设计院等国内外知名企事业单位。

2022年三个专业四个方向通过AQAS国际工程专业认证

中德合作的国际化办学是本专业的最主要优势,体现在以下方面:

1.学院结合中德各自办学特点,优势互补,聚焦智能制造、新能源汽车与智能网联技术、智能建筑与智慧城市绿色低碳发展技术领域,培养具有前瞻性交叉思维,能够助力产业升级和创新发展的国际化一流工程人才。

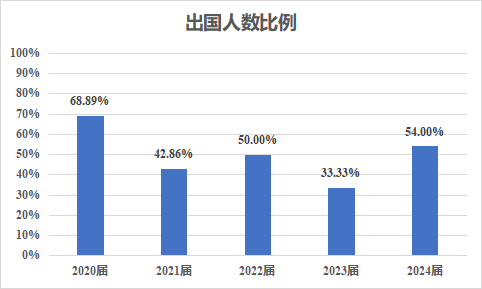

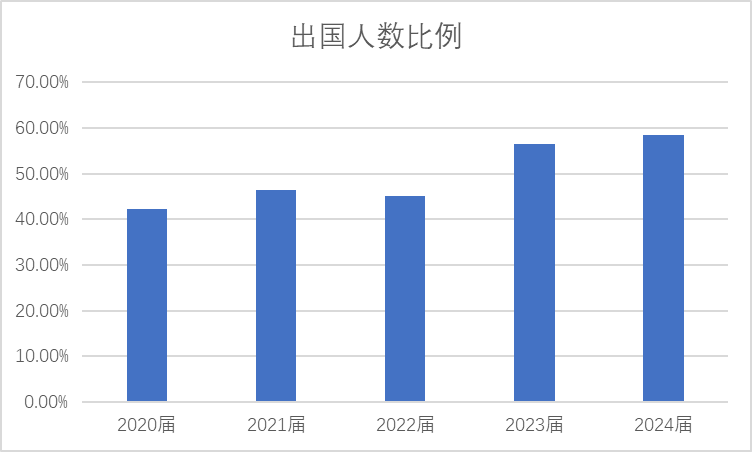

2.3+1进阶式国际化培养;灵活选择0.5-1.5年海外交流机会,多数学生可获得国内外知名机构实习/实验室科研岗位。

3.50%的赴德双学位生获得德国学术交流中心(DAAD)奖学金、德国巴符州奖学金等各类中德政府官方资助。

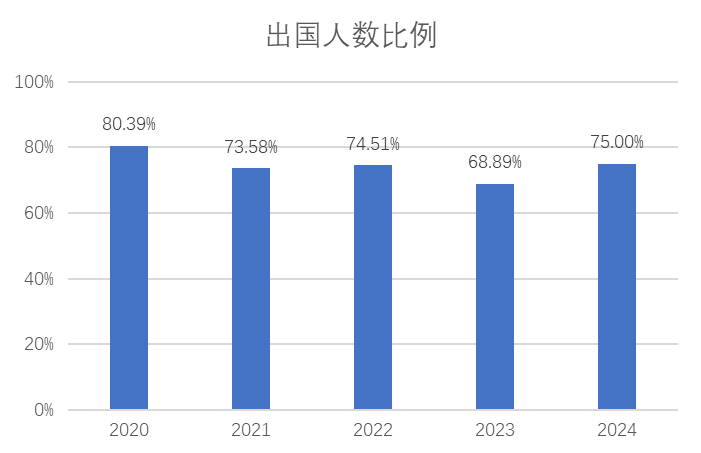

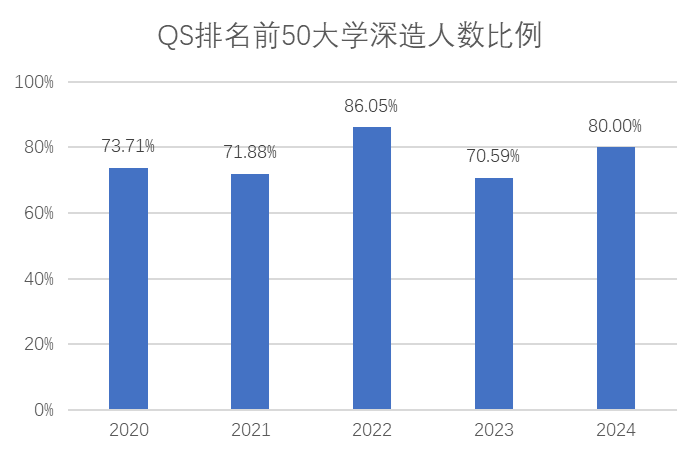

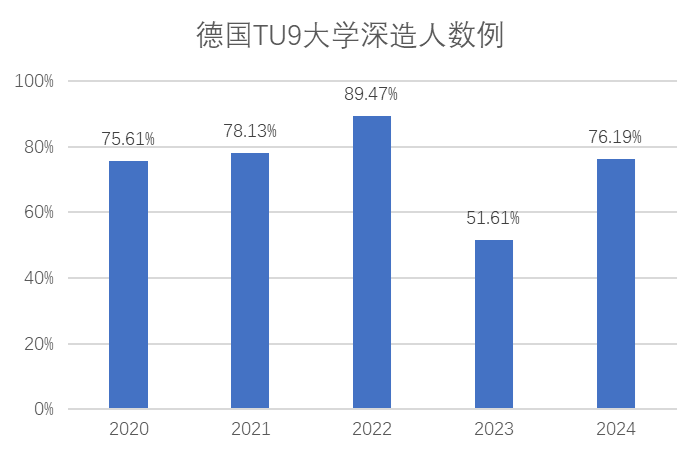

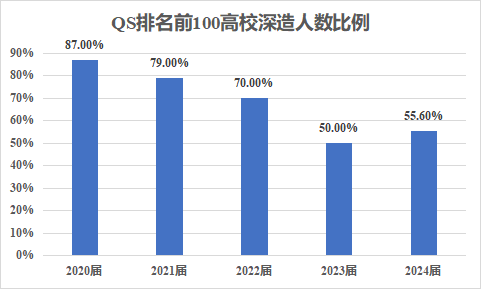

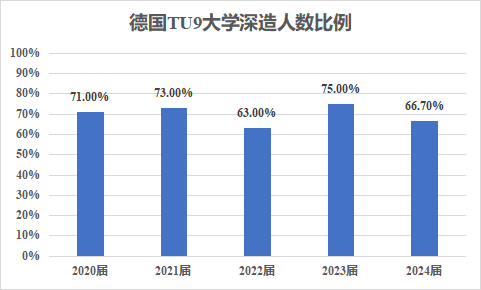

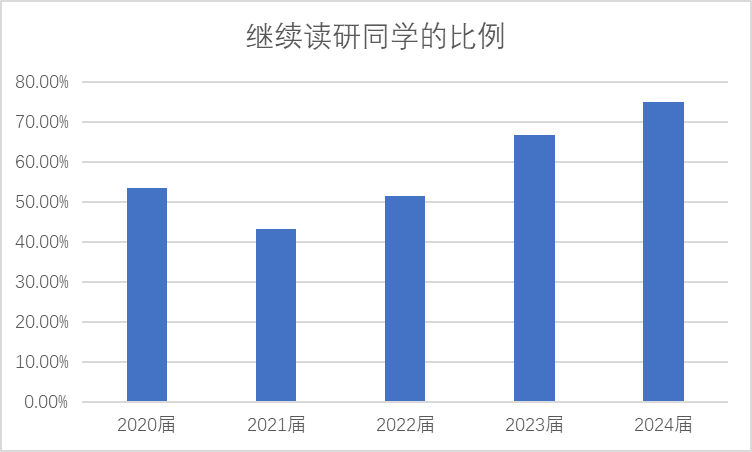

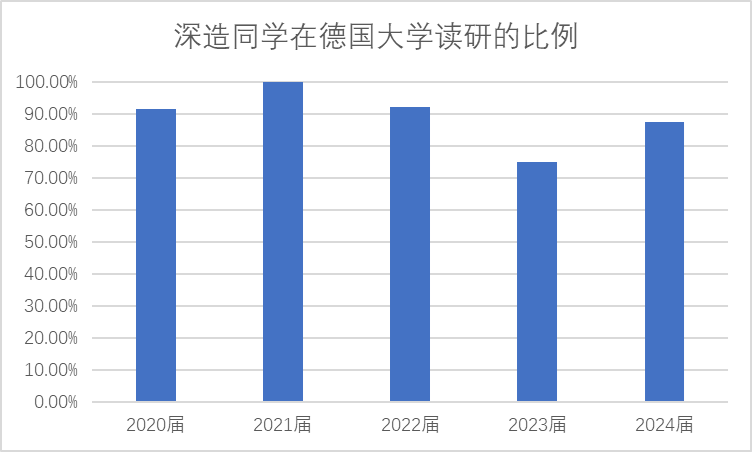

4.75%毕业生进入德国TU9名校攻读硕士;高的国内推免比例。目标明确,前程远大而可及;路径顺畅,过程忙碌但不卷。

5.培养性价比高,国内每年每生按教育部规定中外合作办学最低标准收取学费,赴德国攻读双学位学生在德国留学高校免学费。

6.拥有在国内高校中首个建成的工业4.0实验中心、微电网实验室和由二十多座中德合建专业教学实验室构成的工程教育平台。

拥有国内高校首个建成的工业4.0-智能工厂实验室、国内屈指可数的建筑微电网实验室、建筑碳中和虚拟仿真实验系统、汽车网联实验室等由二十多座中德合建专业教学实验室构成的工程教育平台。

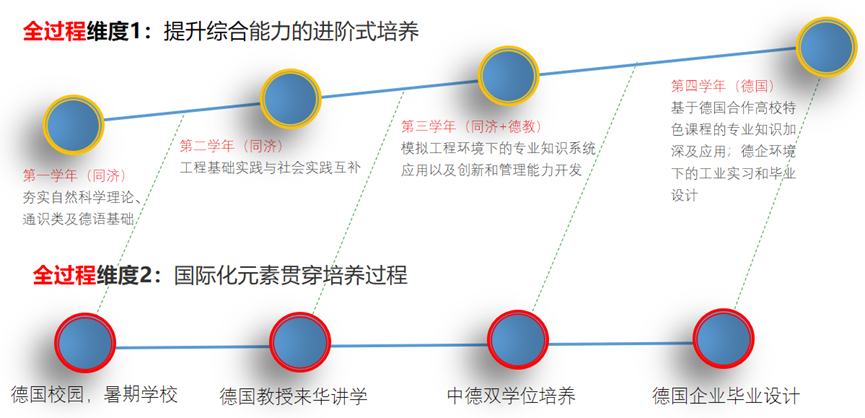

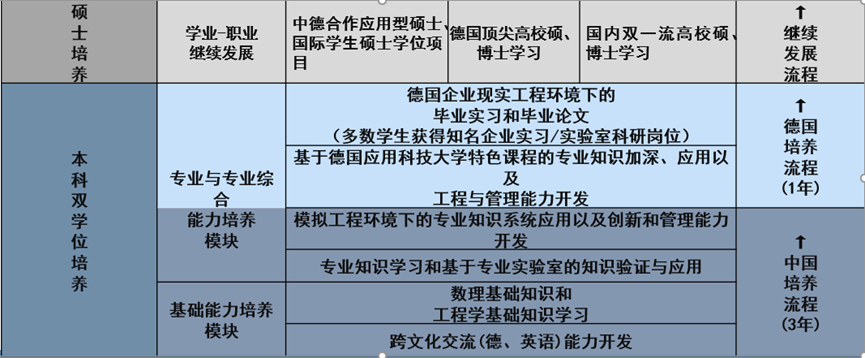

中德工程学院借鉴德国工程师培养模式,开展与德国高校以及企业的紧密合作,在中国建立突出工程实践和应用性研发的高等教育新模式,并发挥示范引领作用。人才培养的目标定位是:通过国际合作、校企合作,显著提升高等工程教育质量,培养具有扎实专业能力,跨文化交往和合作能力以及国际竞争力的中德两国创新人才。在国际化教育背景下培养出具有国际化视野的人才,经过多年的探索,中德工程学院已逐步形成国际化培养贯穿“全过程”、育人目标“全方位”、多主体“全员“育人的三位一体的工程教育国际化育人体系,并从课程、师资、企业实践、语言文化、管理等多方面为工程教育国际化育人体系提供了坚实的保障。

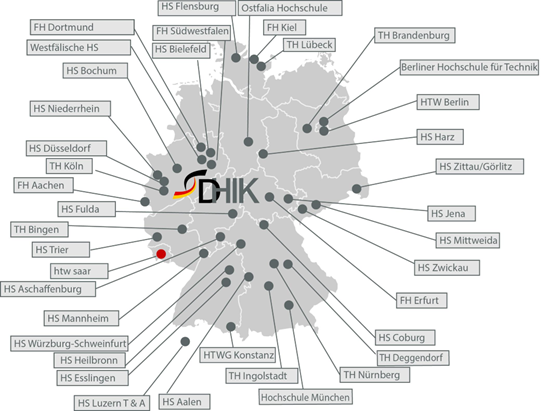

采用3+1的联合培养模式:第1至第3学年在国内培养,第4学年在德国高校国际合作联合会29所成员应用科技大学学习,接受专业领域教育和综合工程能力培养。

学生毕业后获得中德双学士学位,学院的人才培养模式详见下图。

中德工程学院赴德留学生中约近半数获得德国学术交流中心DAAD奖学金以及其他各类奖学金;在读学生多次在国内外创新大赛中获奖,毕业生中不乏在各自专业领域创新和创业有成者。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信