-

关注微信

-

联系电话

同济大学土木工程学科在国内实力首屈一指,连续排名第一。学院设有建筑工程系、桥梁工程系、地下建筑与工程系、结构防灾减灾工程系和水利工程系5个系,土木工程、智能建造、地质工程3个本科专业均为国家一流专业。接下来跟随易单招网小编一起了解相关专业实力、培养特色以及就业前景等信息。

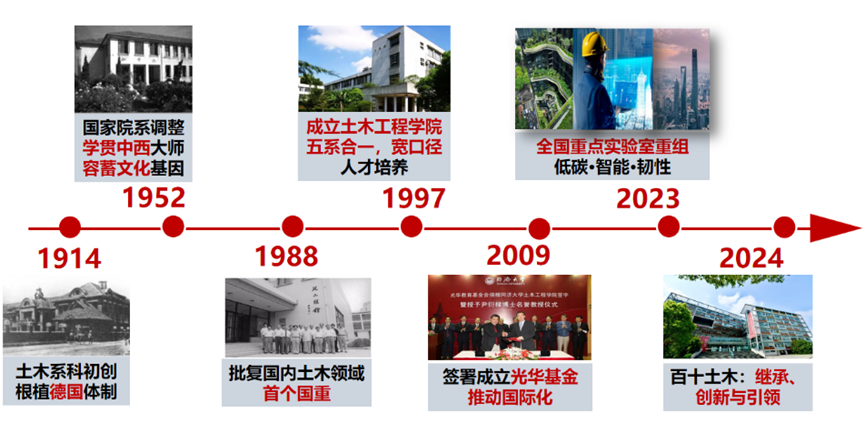

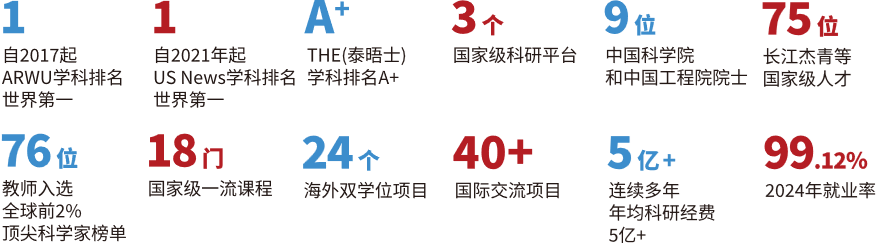

济大学土木工程学科创建于1914年,采用德国教育体系,强调学以致用;1952年院系调整,同济土木广聚英才,博采众长,学科整体实力在国内名列前茅。1981年,以结构工程为代表的土木工程学科被国务院学位委员会批准为首批博士学位授予点。1997年成立土木工程学院,开始宽口径人才培养。2007年,土木工程一级学科入选为国家重点学科,成为全国唯一拥有四个二级国家重点学科的一级国家重点学科。在2009年、2012年、2016年和2021年教育部学位中心评估中,同济大学土木工程学科整体水平在国内连续排名第一或A+。学科自2017起ARWU软科学科排名世界第一,自2021年起US News学科排名世界第一。2023年获批土木工程防灾减灾全国重点实验室,开启“低碳·智能·韧性”新时代。

土木工程学院设有建筑工程系、桥梁工程系、地下建筑与工程系、结构防灾减灾工程系和水利工程系5个系,拥有 3个国家级、7个省部级科研平台。现有土木工程、智能建造、地质工程3个本科专业,全部为国家一流专业;土木工程、地质资源与地质工程2个一级学科博士点;土木水利1个专业学位博士点,在读学生4000余人。学院教师280余人,包括中国科学院院士和中国工程院院士9人(含外籍院士2人),比利时皇家科学与艺术院外籍院士1人,日本工程院外籍院士3人,2位国家教学名师,11位长江学者特聘教授,13位国家杰出青年科学基金获得者和8位“万人计划”科技领军人才;36位国家级青年人才。教师中有9位国际顶尖学会或协会的主席(副主席),76位入选全球前2%顶尖科学家榜单。

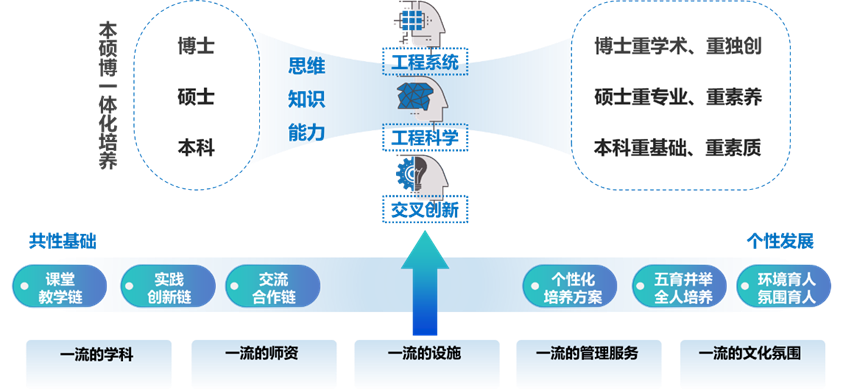

依托百十年历史积淀,以学科发展、工程教育的新形势和产业变革、国家战略的新需求为牵引,以科学研究和工程实践成果为基础,以学术精湛、育人有方的名师和教学团队为保障,土木工程学院经过持续教学改革探索与培养模式创新,提出“基于思维培养和知识本质把握的自我学习与自我完善、基于创新素养和多文化融合的发现问题与综合解决问题能力”的未来人才属性和“本科重基础、重素质,硕士重专业、重素养,博士重学术、重独创”的阶段人才培养重点。在此基础上,构建了“共性基础+个性发展”的土木工程卓越人才培养体系,以课堂教学、实践创新、交流合作三个链条为横向培养轴,以本硕博一体化为纵向培养轴,夯实每一位同学在知识、能力和素质方面的共性发展基础;同时增强院内导师、校企导师、国际导师与学生间的近距离接触和指导,提升学生个性发展空间,为国家培养具备“通专基础、学术素养、创新思维、实践能力、全球视野和社会责任”综合特质,堪当民族复兴大任,引领未来的社会栋梁与专业精英。

面向人工智能时代,学院强化人工智能赋能,以学科知识图谱为支撑,构建和优化本研一体化课程体系,重塑学生知识、能力和素养培养路径。学院自主训练开发并发布了教育领域首个政府备案的生成式知识大模型CivilGPT(CivilGPT.Tongji.edu.cn),开启了人才培养领域师-机-生新模式的探索。

学院现拥有土木工程防灾减灾全国重点实验室、土建结构预制装配化国家工程技术研究中心、地震工程国际联合研究中心3个国家级科研平台,以及7个省部级科研平台,包括工程结构性能演化与控制教育部重点实验室、岩土及地下工程教育部重点实验室、桥梁结构抗风技术交通行业重点实验室、土木信息技术教育部工程研究中心、建筑钢结构教育部工程研究中心、地震工程国际合作联合实验室、土木工程防灾减灾创新引智基地。科研平台和硬件设施国际先进、国内领先。

学院坚持守正创新的强国使命,不断突破科学技术难题,为中国建造贡献了不可替代的同济智慧,为深中通道、南沙大桥、北京大兴国际机场、上海中心大厦、国家大剧院、国家体育场、中央电视台、上海东方明珠电视塔、北京冬奥会场馆以及“天平二号B星C星”等诸多重大工程提供了技术支持。学院科研经费已连续多年年科研经费超5亿元。

近年来,学院深度对接国家重大战略部署,瞄准学科前沿,加速向数智化、绿色化、融合化等方向发展,探索教育、科技、人才“三位一体”的全新育人模式。通过数智化技术为重大基础设施构建工程互联网打造物质、能量、信息高度耦合的数字孪生模型,开创感知、传递、计算、控制一体化的新范式。面对风能、核能、太阳能等新能源的高速发展需求,建设新能源基础设施,保障结构体系的稳定性和能量转化的高效性,为国家能源转型保驾护航。将目光投向深空、深海、深地以及川藏等极端环境,突破学科边界,强化交叉融合,攻克极端环境建造技术,为服务人类极限工程贡献智慧和力量。

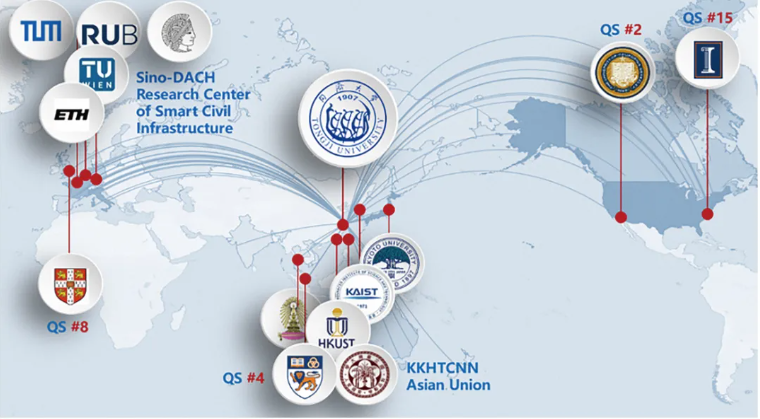

学院秉持开放包容的文化底蕴,稳步深化国际交流合作。在这里,担任国际学术组织负责人的优秀学者层出不穷;荣获国际学术荣誉和奖项的行业翘楚屡见不鲜;深耕合作赢得国家表彰的国际知名专家接踵而至。

学院已同境外20多所大学签署了双学位合作协议,与境外40多所大学签署了非学位的学生交流项目,形成了本硕博全覆盖的国际交流与合作体系。

土木工程是利用自然资源为人类造福的艺术,土木工程师是人类梦想家园的构筑者。同济大学土木工程专业依托同济百年土木历史积淀,汲取国外著名大学办学经验,以世界顶级的实验装备和科研成果为基础,致力于培养面向未来的具有全球视野、领导意识、可持续发展理念的世界一流精英人才。

专业定位

土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称。它既指工程建设的对象,即建造在地下、地上、水中等的各类工程设施,也指其所应用的材料、设备和所进行的包括勘测、设计、施工、管理、监测、维护等专业技术。从远古时代的掘土为穴、架木为桥,到近现代的高林立、桥隧通途,土木工程极大地改善了人类的生产生活质量,并在国民经济和社会发展中占有极其重要的地位。

智能时代的土木工程正焕发出新的活力和魅力。城市更新承载着人们对美好生活的向往,“一带一路”架起了互联互通的桥梁,深海、深地、深空的探索让人类的脚步迈向未知的远方。土木工程正以全新动能,为人类未来美好家园建设贡献不可替代的坚实力量。

研究领域

土木工程是一门综合性极强的应用学科,其研究领域既涵盖结构工程、岩土工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程等传统方向;同时也深度融合信息技术、材料科学、环境科学等,形成新兴交叉领域,如数字孪生技术、新型工程材料研发与应用、重大基础设施全寿命周期性能评估、绿色建筑与可持续发展等前沿领域。

随着智能时代的到来,同济土木正加速向数智化、绿色化、融合化等方向发展。通过数智化技术为重大基础设施构建工程互联网打造物质、能量、信息高度耦合的数字孪生模型,开创感知、传递、计算、控制一体化的新范式。面对风能、核能、太阳能等新能源的高速发展需求,建设新能源基础设施,保障结构体系的稳定性和能量转化的高效性,为国家能源转型保驾护航。将目光投向深空、深海、深地以及川藏等极端环境,突破学科边界,强化交叉融合,攻克极端环境建造技术,为服务人类极限工程贡献智慧和力量。

人才培养

同济土木始终重视人才培养,坚持问题导向,主动求变,内涵发展。多年来,面向社会需求,前瞻调整人才培养模式,持续引领专业发展,是国家一流本科专业,软科中国大学专业排行榜评级A+,排名第一,培养了大批世界一流土木工程人才。

专业建设了包括18门国家级一流课程、11门上海市一流课程在内的优质核心课程体系,涵养深厚力学基础和工程结构系统思维,同时以复杂工程系统为背景,培养具有扎实数据、信息技术工程应用能力的专业精英。培养方案突出学生“共性基础+个性发展”,学生可自由选择建筑工程、地下建筑工程、桥梁工程、岩土工程、工程防灾与风险评估、土木信息工程等课程模块。

面向智能时代,专业强化信息技术赋能,以学科知识图谱为支撑,构建和优化本研一体化课程体系,重塑学生知识、能力、素养培养路径,完备数字化教材和数智资源,搭建数智融合、数物共生的实验教学平台,提供教学培养动态全过程保障。

就业与深造

专业毕业生具备终身学习、创新、全球视野和领导能力,职业发展前景广阔,不仅能胜任土木工程及相关领域的设计、建造、运维和管理工作,还具备跨领域发展的能力,可以从事投资、金融、保险、社会服务和管理等工作。专业培养了包括李国豪老校长在内的33位中国科学院和中国工程院院士,20多位国家级勘察设计大师,以及数百位各领域领军人才和政府部门杰出管理者,优秀校友遍布全球各行各业。

同济大学智能建造专业是全世界第一个智能建造专业,2018年由教育部正式批准设立,同济大学代表性的“新工科”专业。智能建造将建筑产业与大数据、人工智能、机器人、3D打印等战略新兴产业深度融合,以土木工程为基础,以信息技术为纽带,融合机械工程、材料工程、工程管理等学科,智能设计、智能施工、智能运维,以AI赋能方式构筑人类绿色、低碳、智慧的梦想家园,培养兼具土木工程和智能科学素养的引领未来的交叉创新人才。

专业定位

2015年,同济大学首次提出“建造4.0(智能建造)”概念;2017年经教育部批准设置智能建造“新工科”专业;2018年专业在国内首次招生。智能建造专业自创办以来,依托土木学院雄厚积淀,积极创新育人模式,2020年获批国家一流本科专业,自2022年起连续位居软科中国大学专业排名榜首。

智能建造将传统的建筑产业与大数据、人工智能、机器人、3D打印等战略新兴产业深度融合,构筑人类绿色、低碳、智慧的梦想家园。智能建造专业以土木工程为基础,以信息技术为纽带,融合机械工程、材料工程、工程管理等学科,开展AI赋能的多学科复合交叉人才培养,面向智能规划与设计、智能装备与施工、智能防灾与运维等前沿方向,培养兼具土木工程和智能科学素养的引领未来的交叉创新人才。

研究领域

智能建造专业面向未来国家经济社会和战略发展需求,适应全球建造行业数字化、智慧化发展趋势,通过物理空间与赛博空间的孪生模型进行信息感知与分析、数据挖掘与建模、状态评估与预判、智能优化与决策,实现建造对象自身以及建造过程、建造装备、建造系统的知识推理、智能传感和精准控制与执行。

通过土木、信息、机械、控制、材料、管理等专业深度融合,以计算智能、感知智能、认知智能、自主智能为路径和方法,实现物质流、能量流和信息流融合,重构工程全寿命过程,实现工程传统领域转型升级、新兴交叉领域融合应用,以及跨行业融合场景创新,打造未来绿色、低碳、智慧的人类梦想家园。具体的研究方向包括建造数字孪生、建造机器人、工程智慧管理、城市更新、基础设施智能维护、新能源基建、韧性城市、工程大数据等,同时也面向极端环境建造、工程互联网等工程前沿开展研究。

人才培养

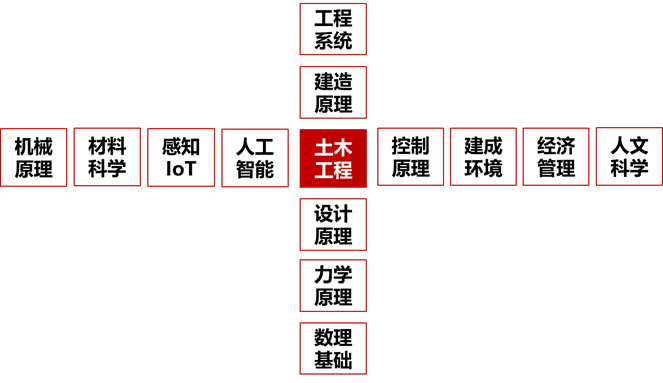

在充分研究材料的变革、力学理论的发展、工业革命的演进、信息技术的跃升对土建行业发展影响的基础上,面向德智体美全面发展,基础理论扎实、专业知识宽广、实践能力突出、科学与人文素养深厚的培养目标,创新性地提出“十”字型智能建造知识体系和学科架构,深化了交叉学科人才培养内涵。

通过土木、机械、控制、信息多学科深度融合,构建了数据、机械、感知等九大原理模块,创建了包括《智能信息处理技术》《传感器与信息融合》《智能感知网》《智能建造技术与装备》《建筑环境智能化系统》《工程项目智能管理》等25门全新课程。培养全过程强化思维训练,突出实践能力提升,培养具有工程系统思维、工科科学思维、交叉创新思维、以及终身学习能力、全球胜任能力和卓越领导能力的社会栋梁和专业精英。

就业与深造

智能建造技术是建筑业发展过程中出现的新技术、新方向,符合现代社会工业化发展的整体趋势,其市场潜力巨大,产业优势明显,人才缺口巨大。根据教育部和住建部组织的行业资源调查报告,智能建造技术才短缺,高等教育每年需至少培养30万人左右。

同济大学智能建造专业本科生毕业五年左右,通过在国内外知名研究型大学继续深造或者在国内外知名企业/组织工作实践,能胜任智能建造相关的规划与设计、制造与施工、运维与管理、技术开发或科学研究等团队核心岗位,亦能胜任人工智能相关的前沿技术开发或科学研究等团队骨干的角色。目前,智能建造专业约90%的毕业生继续深造,其余选择就业的同学进入政府主管部门、大型央企及国企的智能设计岗、相关行业的软件开发岗以及金融保险行业等,就业前景广阔、受到用人单位广泛好评。

地质工程是认识、评价、改造和保护地质环境的学科,是土木工程之根基,人居环境之纽带,是地质学与工程学的交叉学科。同济大学是我国率先开设地质工程专业的高等学校之一,专业特色是解决土木工程建设中的地质环境问题,培养具有领导意识、系统思维、创新能力、继续学习能力和国际视野的卓越人才。

什么是地质工程?

地质工程是探索工程活动与地质环境相互作用的尖端学科,融合地质学与工程学的智慧,解决从城市基建到星际探索中的地质难题。从万里长城的稳固基石到港珠澳大桥的跨海奇迹,从上海长江隧道的穿江越壑到未来“深地、深海、深空”的宏伟蓝图,地质工程师始终是人类文明进步的幕后英雄。如今,随着人工智能、大数据等技术的赋能,地质工程正迈向智能、绿色、韧性的新时代!

为何选择同济地质工程?

1. 顶尖专业实力,全球认可

同济大学地质工程专业拥有60余年深厚积淀,是中国地质工程教育的标杆:

国际权威认证:通过中国工程教育专业认证,学历获美、英、加、日等18个《华盛顿协议》成员国(地区)互认。

学科排名领先:2023年“软科中国最好专业排名”全国第4(A类),CWUR世界大学专业排名曾位列全球第2(2018)。

一流学科平台:首批国家一流本科专业,上海市重点学科,拥有地质资源与地质工程一级学科博士点。

2. 大师云集,国际化师资

专业汇聚全球顶尖学者,打造“院士领衔+国家级人才”的超强团队:

师资力量雄厚:45位教师中,95%拥有海外经历,83%为省部级以上人才,中国工程院院士1人、日本工程院外籍院士1人、国家高层次人才11人。

科研实力强劲:主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等重大项目,成果应用于港珠澳大桥、川藏铁路等世纪工程。

3. 服务国家战略,引领行业未来

面向国家“深海、深地、深空”战略需求,聚焦:

深地开发:地下空间利用、能源存储、地质灾害防控。

深海探索:海底隧道、可燃冰开采、海洋工程地质。

深空探测:月球基地、火星地质建模、星际资源开发。

通过多学科交叉(地质+AI、地质+环境),推动智慧城市、绿色基建与韧性防灾技术革新。

4. 本硕博贯通培养,精英化教育

个性化成长路径:1~2年级夯实通识基础,2~3年级强化专业核心(地质+工程+智能),3~4年级提升执业能力,全程配备本科生导师。

小班化教学:精英教育模式,师生比高达1:5,科研项目100%覆盖学生。

国际化视野:与MIT、UCB等顶尖高校合作,提供联合培养、短期访学机会。

5. 就业无忧,未来无限

毕业生长期供不应求,发展路径多元:

深造:70%进入MIT、斯坦福、剑桥、ETH等世界名校或中科院、同济等国内顶尖机构攻读硕博。

就业:任职于世界500强企业、大型国有企业、知名民营企业、事业单位与政府部门等,或投身金融、保险、咨询等高附加值领域。

微信识别二维码 关注官方公众号

易单招

微信账号:danzhaobang 复制

易单招合作热线

15996434567

周一至周日:9:00-21:00

2013-2025 易单招,All Rights Reserved.|苏ICP备18060098号-16 |

苏公网安备

50019002502480号

苏公网安备

50019002502480号

公司地址:南京市栖霞区栖霞街道广月路30-06号

报名咨询

官方微信